水色のケーキ 1. [水色のケーキ]

この頃、通学校でアツミさんのことを見かけると、よく思い出すことがある。

それはたぶん、あたしが五歳くらいの時のことだ。

あたしはママが運転するオレンジ色のかわいいミニ電気自動車の助手席に座っている。そしてぼんやり外をながめている。

どこかの町の交差点で車が赤信号に引っかかる。

ちょうどあたしの目の高さにケーキ屋さんの小さいスクリーンがあって、そのお店で売っているケーキが一つずつ映像で紹介されている。イチゴのショートケーキ、モンブラン…といったおなじみのケーキや、名前はわからないけれどそのお店で作っている、かわいい、おいしそうなケーキがつぎつぎに現れては変わっていく。

あたしはわくわくしてきて、その映像にくぎ付けになる。

そうしたら見たこともないケーキが出てきて、あたしはびっくりして、自動車のウィンドウに顔をくっつける。

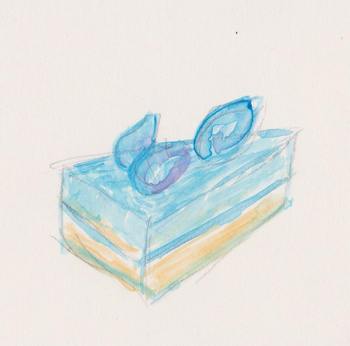

そのケーキの形は三角形で、それは丸い大きなケーキを切り分けたよく見かける形。でも、クリームの色が水色なのだ。いったいどんな味なのだろう。あたしは不思議に思って、もっとよく見ようとする。

と、ちょうど信号が青になって、車が走り出す。スクリーンの映像はもう次のケーキを映している。もう一度繰り返し見て、さっきの水色のケーキを確かめたいけど、車はあっという間にお店から離れて行く。あたしはお店のほうに首を回して、いつまでも後ろを向いて、そのお店がある場所を覚えようとする。

「どうしたのヒトミ、何かおもしろいものが見つかったのかな?」

ママがくすくす笑いながら聞く。

あたしはその、ママの笑顔を見ながら、言葉を飲み込む。そして「ううん、なんでもないの」と言った。

ほんとうは「今のお店の所にもどって!」と言いたいところだったけれど、そんなことは言えなかった。ママはいつも忙しいのだ。

で、そのケーキのことだけど、今、大きくなった自分の頭で想像するに、あれはソーダ味だったんじゃないかと思う。ソーダの色を薄くのばしたみたいな色だったのだもの…。

たったこれだけのぼんやりとした記憶なんだけど、学校でアツミさんのことを見るたびに水色のケーキが思い浮かんで、ママとどこかに行ったあの車の中のことを思い出すのだ。そして、あたしは小さかったんだなと思うだけで、胸がキュンとなる。

で、なんでアツミさんとケーキが結びつくかというと、アツミさんがいつも水色のステキなお洋服を着ているからなのだ。色からの連想で頭にぐるぐるといろいろな思いが渦巻いてしまうのだ。

アツミさんはワンピースを着ていることもあるし、ブラウスだったりスカートだったり、パンツだったり、生地は無地のこともあるし、花柄だったり、チェック、シマシマ、水玉のこともある。でもかならず水色が多い柄を着ているのだ。持ち物やなんかも水色のことが多い。色の濃さはまちまちで、薄い水色のTシャツに色の少し濃いめのジーンズだったり、いろいろな組み合わせで水色をステキに着ている。なんだかいいなと思って、いつも見とれてしまうのだ。

アツミさんの誕生日が近くなってからは、ますますあのケーキのことが気になっていた。あんなケーキを買ってプレゼントできたらおもしろいだろうなと思うからなのだ。

これだけ毎日水色のお洋服を着ているのだから、きっとアツミさんは水色が大好きなのだろうと思うのだ。

ちょっと待てよ。

あたしはあたしの考えを一応疑ってみる。好きでもないのに、水色を着ているということがあるだろうか?

たまたまアツミさんが行くショップでは水色のものしか売っていないとか? それとも、お母さんが水色のお洋服しか着てはいけません!って言うとか?

そんなことはない! ぜったいに、ない! アツミさんは水色が好き! だって、アツミさんはお母さんの言いなりに洋服を着るような人っていう感じがしない。

あのケーキを見つけることができれば、アツミさんとすんなりと話すきっかけがつかめるような気がしてくる。

アツミさんはこの春から、あたしの通う桜東通学校に転校して来た。

ずっとお家でサテライト校の授業を取っていて、初めて通学校に通うことにしたらしい。今はそういう人のことも転校生と言っている。昔は通学校しかなかったから、引っ越しなどで学校自体を移ってきた生徒のことを転校生と呼んでいたようだけれど。

ここ数年の間に学校は通っても通わなくてもいい場所になった。年々子どもの数は減ってきているし、外に子どもを出すことが危険だと考えている親が増えた。環境のこと、子どもに関心を持つ変な人のこと。いじめに遭うという心配。良い先生も減ってきているそうで、それだったら良い先生の良い授業だけを選んで受けた方がいいと思う人が増えた。団体の生活を望む間だけ通学校に通えばいいし、団体生活は水泳教室や、そのほかのスポーツサークルなどでもできるというわけだ。

今、子どもは家でもどこでも通信の授業を受けることができる。地域にある図書館や自治会館、ゲームセンターでも受けることができる。そんなサテライト校でも共通試験を受けて、単位さえ取っていれば卒業できる。そういう所には先生はいないけれど、担当の大人が見回わっている。場所によってかかる料金は違うけれど、行っている時間分の費用を納めればいい。好きなものから単位を取っていけばいいし、同じ科目の同じ内容でも、気に入った先生の授業を受けることができる。

義務教育の期間は十二年間になったけれど、十二年間分の共通試験をパスすればだれでも卒業できる。共通試験は、途中であきらめなければ、受かるまでテストを受けられる。十二年以下で早くパスすることもできるし、何年かかってもかまわない。十八歳になっていて、だいだい九年くらいまでの試験をパスしていれば就職はできる。卒業とは関係ない。

あたしは一年生の時からずっと通学校に通っている。通学校というのは、昔の学校みたいに毎日決まった時間に通う学校のこと。授業はサテライト校と同じようにスクリーンを通して受けることもあるけれど、先生の生の授業を受けることもあるし、朝と帰りに、ホームルームがあって、「起立!」とみんなで立ち上がって「おはようございます」と言ったり、「さようなら」と言ったりする。ちゃんとクラスがあって、自分の席がある。

あたしはそういう昔風の通学校に行ってみたいとずっと思っていたのだ。

桜東通学校は一五階建てのビルの七階と八階にあって、そのビルの一階にはコンビニとハンバーガーショップが入っている。他のフロアには会社とかクリニックとか、雑貨のショップなんかも入っている雑居ビルだ。近くにいくつかの通学校があるけれど、みんなそんな感じだ。

昔のような学校としての建物はどんどん減ってきている。昔の写真で見るような、大きい「学校」もあるにはあるけれど、だいたいは建物の一部が通学校として使われていて、ほかの部分は地域の施設になっていたり、住宅になっていたり、他の物として活用されていることが多い。

通学校自体を変わるのも自由だし、通学校に合わなくなったら、サテライト校を選ぶこともできるし、しばらくサテライト校を選んでいて、後から通学校に通い始める人もいる(アツミさんみたいな感じ。こういう人も転校生と呼ぶ)。同じ通学校に出たり入ったりしてもいいし、とにかくすごくいろいろな選択ができる。

桜東通学校のように十二年通して通える通学校は少ないらしいけれど、そこに十二年通して通う生徒も少ないみたいだ。

義務教育を終えてからは大学校に行く。これは昔からそうだったようだ。でも何々大学っていう大学の外枠はなくなった。義務教育を受けたという証明が必要なだけで、入学試験というものがなくなった。授業はほとんどサテライトで受けることができ、自分の必要や興味に応じて、好きな授業を選んで、自分でカスタマイズできる。実験や実習などがある場合は通学もする。

好きなように授業を選べるけれど、それぞれの講座に合格点を取るのは難しい。いくつかの試験と実習をパスしなければならない。卒業ってものがなくなったので、何の講座に何点取ってパスしているか、というのが就職の時の基準になる。

ただ漠然と講座を取ってもしょうがないから、カリキュラムっていうか…、何をどう極めたいかという自分の目的にしたがって学習計画とコースを設定するのが普通だ。

自分でコースを設定するのが面倒くさかったり苦手だったりする人のためには、いくつかのお勧めや、基本のコースも用意されている。雑誌や指南書もあるし、コース設定コンサルタントを商売にしている会社もある。市役所の専門コーナーに行けば相談に乗ってもくれる。

ネットを調べれば専門家が設定するコースがあったり、普通の人が自分の体験を通してコースの例を紹介していたり、簡単なイエス・ノー形式の質問をクリアしていけば、コースが選べるってのもある。

専門的な仕事に就くという目的があればコース設定はある程度決まってしまう。取らなければいけない講座がはっきり決まっているし、決められた講座に全部合格しなければ、国家試験を受けることができない。就職が決まってからも、何かしらの講座を受講している人がたくさんいる。

桜東通学校は七階に一年生から六年生までの六教室と図書館、談話室、保健室があり、八階には七年生から十二年生までの六教室と職員室とホールがある。

あたしは今、八年生だから八階の八番教室だけど、二十人しかいない。ほかの学年もそんなものだ。でも通学校を選んだ子だけが来ているのだから、だいたいは通学校が気に入っている子ばかりなのだ。中には家にいたくないから来るという子もいるけれど、それだって家よりは学校にいる方がいいから来ているのだから、好きってほどではないにしても、いやいや通っているわけじゃない。

あたしはおじいちゃんと二人暮らしみたいなものだったから(ママは忙しくてほとんど家にはいなかったのだ)、それに、近所には同じ年くらいの子どもがぜんぜんいなかったから、ずっと通学校に入るのを楽しみにしていた。そして、入学した時からずっと、とってもこの桜東通学校が気に入っている。

あたしの家はどの通学校からも遠かった。だからどこを選んでも通うのは同じだったと思う。でも、一年生のあたしにはどこがいいかなんかわからなかったから、ママが選ぶ所に通うしかなかった。今ならわかるけど、たぶん家は今よりもお金がなかったから、ここにしか入れなかったのだと思う。サテライトの端末は今も家には引いてないけれど、それを引くお金もなかったんじゃないかな、と思う。でも、一番シンプルな学校だったから良かったと思っている。

最近の通学校はいろいろな特色を売り物にしていることが多く、豪華ですごくお金がかかる所も多いのだ。革張りのソファとか、フェイクファーのソファがふかふかの絨毯の部屋に用意されている学校とか、飛行機の機内や、電車の社内風にできている学校もあって、そういう学校では先生もフライトアテンダントとか、車掌さんみたいな制服を着ているらしいし、いろいろな時代の教室を用意している通学校もあって、戦国時代のお城みたいになっていたり、中世のお城みたいな内装になっている学校も雑誌で見たことがある。ドレスとか着て授業を受けているのだ。その学校は、給食なんて、バカみたいに長い机で、給仕の人がいて、晩さん会みたいなのだ。まあ、毎日ではないようなことが書いてあったけれど、いろいろな趣味の人がいるものだなあ、とあたしはあきれてその記事を読んだ。

うちの学校は弁当制で、勝手に自分で食べたい物を持って来るのだけれど(もちろん買って来てもいい)、晩さん会というほどではないにしても、給食がすごく豪華で、ホテルのシェフのお料理を選べたり、各国の珍しい料理を選べたりする通学校もあると聞いている。勉強以外でいろいろ特色を出さないと生徒が集まらないと大人は考えているらしい。

桜東通学校の「売り」は…、一応演劇に力を入れているということ。年に一回通学校祭があって、その時には各学年一つの演劇を発表する。だから毎年、一つの演劇に関わって、十一の演劇を見ることになる。でもこの学校ではそれも強制はしない。関わりたくない人は出なくてもいい。

ちなみに、去年の十二年生の出し物は一人芝居だった。ほかの生徒はシラケてしまって、ミナカミさんという男子生徒が一人でがんばって作って、演じたという話だ。いろいろな人が「なぞの女性、ジョセフィーヌ」について語るというお話で、ミナカミさんは十二人もの人を演じ分けた。けっこうガッチリした体型の人なのに、なよなよとした女性も難なくこなして、まったく違和感を起こさせなかった。ジョセフィーヌの飼い猫も演じた。猫の着ぐるみを着ていたので、最初なみんなクスクスと笑ったけれど、そのうちしんとなって、猫だったら本当にそう言うだろうとみんな納得したと思う。すごいなと思ってどんどんお芝居に引き込まれた。昔の小説を下敷きにしてミナカミさんが脚色したということだったけれど、本当にお芝居が好きな人なんだなと思った。ミナカミさんは俳優のプロダクションにスカウトされたらしい。もう俳優の道を歩み始めているといううわさだ。楽しみだな。

今のところ、毎年どんな形であれ、各学年全部が参加しているけれど、きっとそのうちに誰も参加しない学年というのも出てくるのかもしれない。

あたしは特に演劇が好きというわけではなかったので、どうでも良かったのだけれど、これがけっこう楽しい。今年もあたしは通学校祭を楽しみに待っている。だから本当に桜東通学校に通っていて正解だったと思っている。

一年生から六年生まで、あたしは家に一番近い大きな駅までおじいちゃんと三十分くらい歩いて行って、スクールバスで通った。七年生からはスクーターの免許が取れるので、さっそく取って、今は大好きなスクーターで通っている。雨の日だってスクーターで通う。ヘルメットをして、完全防備で出かければ、雨の中を走るのも楽しい。もちろん晴れている日も楽しい。スクーターで風を切ると、心がすっきりしたような感じになる。ちょっとくらいいやなことがあっても、スクーターで走れば吹っ切ることができる。ああ、本当にこの通学校にして良かった、とつくづく思っている。そしてこのまま十二年生まで、あたしはこの桜通学校に通うつもりだった。

アツミさんが転校生としてやって来た日のことは鮮明に覚えている。ポカポカ暖かい、春の始まりという感じの日だった。空が珍しくきれいに澄み渡った日だった。

アツミさんの着ていたワンピースはやっぱり水色で、その水色を見たとたん、あたしは遠い記憶の中の水色のケーキのことを思い出した。そんなことずっと忘れていて、それまでちっとも思い出したことがなかったのに、ふっと頭の中によみがえってきたのだ。そしてその光景がすごくはっきりしていたので、自分でもびっくりしてしまった。

ショウジ先生が、教室にアツミさんを連れて来たのだけれど、ショウジ先生より、アツミさんの方が背が高かった。

ショウジ先生は男性に見えるけど、どちらかといえば中性的で、そんなに背が高い方ではない。でも、あたしのクラスの女子生徒ではショウジ先生より背の高い人はいなかったのだ。

「今日から、このクラスに通うことになる、アツミさんです。アツミさんは北上の方からやってきました。お母さんと暮らしています」

あ、それはあたしと一緒だわ、とあたしは思った。ただうちの場合、今、ママはほとんど都心のマンションで一人で暮らしていて、月に何度かしか帰って来ない。だから学校にはおじいちゃんと二人暮らしだと報告している。でも、あたしが小さい時は一緒に今のおじいちゃんのお家で生活していたし、おじいちゃんはママのパパで、おじいちゃんの家はママが育った家なのだ。

「じゃあ、アツミさん、自分で自分のことを紹介してくれるかな」

ショウジ先生が言うと、アツミさんは「はい」と言って、一歩前へ出た。

そのとき、なんだか教室全体が明るくなったような気がして、ドキドキした。明るい水色のワンピースだったから、そう思ったのかもしれない。首のところにピンクの花柄のスカーフをさりげなく巻いていて、真っ直ぐに伸びた黒い髪が肩でサヤサヤとゆれた。それもステキだなと思った。

「先生? 電子板に書いてもいいですか?」

とアツミさんがショウジ先生に言った。それは怒っているようなきっぱりとした言い方で、あたしは背筋をピンと伸ばしてしまった。

「ああ。好きなようにしてください」

ショウジ先生がふてくされたように言ったからかな、アツミさんはちらりとショウジ先生を見てから、電子板こんなふうに書いた。

『名前 アツミ アツミ

女性

誕生日 ××二五年一〇月三〇日』

クラスの中にどよめきが起こった。

私たちは八年生は、みんな××二八年生まれだった。

つまり、アツミさんは、ほんとうだったら、××二五年生まれの十一年生のクラスになっているはずだ。

「私は、一年から七年までは家でサテライト校を取っていました。それでそのあと…ここに通うまでの三年間は眠っていたのです。だから、三年も学年が遅れたの。おかしいでしょう?」

アツミさんは、おかしいでしょう、と言いながら、ちっともおかしそうな顔はしていなかった。

「なにか、アツミさんに聞いておきたいことがあるかな?」

先生は、ぐるりと教室を見回した。

「はい!」と手を挙げたのは、ショウジ先生の息子で、バラキ ミョウジだった。

ミョウジは言った。

「なんで、上の名前と下の名前が同じなんですか?」

どうして、そんなことを聞くのか、あたしにはわからなかった。だって「アツミ アツミ」って、ステキな名前だし、たまたま名字と名前が同じになる人だっていることはいる。ミョウジのこと、嫌な奴! と思って、頭に来た。

アツミさんは、そんなミョウジの質問にも真面目に答えた。

「さあ? 母と暮らしているのだけど、母の名字はミョウバンっていいます。でも、わたしは、アツミでいいと思っています。だから母と名字が違うことも、あたしの名前と名字が同じということも、ちっとも気にしたことがありません」

「じゃあ、お父さんの上の名前がそうなんですか?」

と、ミョウジが続けて聞いた。

「そうかもしれないですね。でも、あたしは、父のことはよく知らないんです」

それは珍しいことではない。あたしだって、お父さんのことは知らない。

でもあたしの名前はタカオカ ヒトミで、名字はお母さんともおじいちゃんとも同じだった。

「はい!」

ともう一人が手を挙げた。

「はい、モロオカ サユリさん」

とショウジ先生がサユリを指した。

「三年間寝ていたって…、何をしていたのですか? 病気だっのですか? それでもお家で学校は受けられたでしょう?」

アツミさんは、面倒くさそうにふっと息をした。

もう一度手を挙げていたミョウジが、先生に指されてもいないのに立ち上がって続けて言った。

「このクラスに入ることはないんじゃないですか? 十一年クラスに入ればいいのに! だって学年はどうにでもなるものでしょ?」

「そうかもしれません。でも、あたしは、三年間何もやっていなかったので、八年生のクラスから始めるのが正しいと思いました。だから八年生から始めることにしました。遅れたら、遅れた分は家でサテライト校を取って、共通試験を受けて、自分の生まれた年の学年に入る人が多いのかもしれないけれど、私はその分遅れてもいいと思いました」

アツミさんはさっきよりももっと怒った顔をしてきっぱりと言った。そうしたら、クラス内がしんと静まりかえってしまって、誰も質問する人がいなくなった。

そして、みんななんとなく、アツミさんのこと「近寄りがたい人だな」と思ったに違いない。クラスの中の空気を固くするような雰囲気が流れたからだ。

休み時間に、ホールに行くと、あたしと一番仲良しのナカムラ トモミが、あたしを目指して追いかけて来た。

「ねえねえ」

といつもトモミはおもしろがるように言う。

「なんかさ、アツミさんって気高いって感じだよね。なんで家にいないんだろう? 普通、ああいう感じの人ってサテライト校にすることが多いのにね。通学校に来ても楽しそうな感じがしないよね。わざわざ通学校に来ることないのにね」

「そうね…」

と、言いながら、あたしはなぜかムッとした。

「でも、アツミさんが通学校を選んだのだから、家よりは良い、ってことなのよ。だって、実際に学校に来てるんだから。それに学年を遅らせたことも、それがいいってことでしょ? あたしにはどうしてかはわかんないけど、それの方が悪いってことだったら来てないものね」

「まったく! ヒトミの言うことはいつも、ややこしいね!」

トモミが笑った。

「だって、通学校に来ても一人でいるのが好きな子はいっぱいいるじゃない! そういう子でも、家よりもゲームセンターや図書館よりも学校がいいから来ているんだよ」

「まあ、そうだけどね。でも、なんか気になる。普通、一人でいたい人のことって、気にならないのに」

それはあたしも同じだった。アツミさんのことがなにか気なった。

アツミさんは、学校を休むわけでもなく、授業があるときはちゃんと聞いている。通学校でも授業はけっきょくサテライト校とあまり変わりがないことが多い。スクリーンが大きいだけで、通信で受ける授業と同じようなものだ。でもときどきは先生の生授業もあるし、体育、理科の実験や家庭科の実習もある。アツミさんはすべての授業を休まずに受けていた。

でも、休み時間は一人で本ばかり読んでいる。それも、教室の自分の席で。アツミさんの席は一番奥の一番後ろで、学校に来てからは自分の席に座ったきり、あまり動かない。

みんなが気にしてチラチラ見ていても、関係ない。そばに寄って行って、話しかけてみたいけれど、人を寄せ付けない雰囲気を発していて、そばに近寄れない。

あたしだったら、一人で本を読む時は、ホールのベンチに行ったり、図書室に行ったりして、人がいない方が集中できるのだけどな。

と…、ものすごく前置きが長くなってしまったけれど、そんなわけで、あたしはアツミさんの誕生日をはっきりと覚えていたのだ。そしてそのアツミさんの誕生日の数日前から、ずっと「どうしよう」と考えていた。水色のクリームのケーキを見つけることができれば、それをきっかけに、アツミさんとお話しすることができるのじゃあないかと思ったのだ。けれど、そんなケーキは見つけられないまま、けっきょくアツミさんの誕生日はやって来てしまった。

なんにせよ、お誕生日ということで話すきっかけになるかもしれないから、あたしはカードでも贈ろうかと迷ったりもしたけれど、それもできなかった。急にそんなことしても、わざとらしいような気がした。アツミさんの誕生日はちゃんと覚えているんだよ、ってことは伝えたかったのに、それもどうでも良くなってしまった。

あーあ、どうでもいいや。あたしはそういうどうでもいい考えに捕まってしまう。そしてそのどうでもいい考えはぐるぐると頭の中を何重にも取り巻き、抜けられなくなってしまうのだ。

あたしはいつでも明るくて、楽しいことを考えるのも得意なのに、そういうつまらないことに捕まって何時間も過ごしてしまうこともある。そうすると、なかなか切れ目を見つけられなくなってしまう。

そういう、ぐるぐる巻きの考えに捕らわれているときは、ちょっと重たい気分になっている。だからとっても疲れてしまうのだ。

十一月になった。少し風の冷たい日もあるけれど、まだセーターなしで過ごせる。

アツミさんのお誕生日が過ぎてしまったからか、通学校でアツミさんを見かけても、なんだかシラけてしまう。アツミさんは相変わらず、周りの空気を寄せ付けないで読書に没頭していた。

月曜日の帰り、あたしがスクーター置き場にいると、いつものようにトモミが走り寄って来た。

「ねえ、ヒトミ! アツミさんのお誕生日、過ぎちゃったね」

トモミはいきなりそんな風に話しかけてきた。

「え? トモミも気にしてたの? アツミさんのお誕生日のこと」

「そりゃそうだよ。だって、あの人、はっきりと自分のお誕生日を電子板に書いたでしょ。その時衝撃が走ったでしょ。誰でも忘れられないよ。あれは」

「だったら、なんで今頃言うのよ!」

なぜだか知らないけれど、あたしはものすごく腹が立って、トモミを振り切って行きたい気になった。あたしはトモミに背を向けて、スクーターにまたがった。

「なんなの! ヒトミ! 何を怒ってるの?」

トモミはわけがわからなかったみたいで、あわてている。

「知らない」

あたしはプイと横を向いた。トモミの顔を見たくなかった。

「やだ。あたしを置いて、スクーターで帰る気?」

「知らない」

あたしはスクーターのエンジンをかけた。エンジンはドルドルドルと音を立て始めた。

「ねえねえ。アツミさんのお誕生日のこと言ったのがいけなかったの?」

エンジンの音に負けないように、トモミが大きな声で言っている。トモミはおもしろがっている。だからよけいに腹が立った。

「待ってよ、待ってよ!」

トモミがあたしの手をつかんだ。あたしの身体がトモミの方に傾いた。

「バカ! 危ないでしょ!」

スクーターがもう少しで走り出すところだったのに! 本当に危ない! もっと腹が立ってきたけれど、あたしはしかたなくエンジンを切って、トモミの横に並んだ。

あたしの顔は、どうしようもなく怒り顔になった。

「途中までスクーター、押して帰って! いつものように、一緒におしゃべりして帰ろう!」

トモミはあたしがムカムカしているのに、ぜんぜん気にしていないみたいに言った。だからもっともっと腹が立ってきた。でも、トモミは私の腕を放そうとはしない。あたしはムッとしながらも、トモミと並んで、スクーターを引きながら歩き始めた。

「その色、いつも好きだって思ってるよ」

と、トモミがあたしのスクーターに触った。

あたしは答えなかった。

もちろん、あたしのスクーターだもの、あたしだって好きな色だって思っている。それはオレンジ色で、ママが乗っていたミニ電気自動車みたいな色。ママと一緒にスクーターを選びに行った時、一番に目に飛び込んできて、一番に気に入って買ったのだ。

あの電気自動車がまだ家にあった頃は、ママはまだおじいちゃんとあたしと一緒に暮らしていて、忙しそうだったけれど、ときどきはあたしを車に乗せていろいろなところに連れて行ってくれたのだ。

「ね、何か言って!」

と、トモミがいたずらっ子みたいな顔で笑いながら、あたしの顔をのぞいてきた。あたしはもうどうしようもなくムカムカして、口をとんがらせた。

「このスクーターの名前、ラビットってことにしない?」

唐突にトモミが言う。いつだってそうだ。トモミはあたしの機嫌を直そうと思って、全く違う方に話を方向転換させようとしているのだ。あたしは黙ってスクーターを引っ張った。本当はトモミを引き離して、先に歩いて行きたかった。でも、スクーターが重たいからそうもできない。

あーあ、トモミのことなんか気にしないで、さっさとスクーターに乗ってしまったらよかったのに。とあたしは思った。

「ヒトミもアツミさんのお誕生日のこと、考えていたんだね」

トモミはぜんぜん平気で話しかけてくる。

「知らない」

「だったら、なんで怒っているのか教えて!」

トモミがあたしの手を引っ張る。

「痛いなあ。危ないでしょ。一緒に帰ってあげるから、もっと静かにして!」

あたしがキーキー声を上げると、トモミはちょっとしゅんとして、少し黙った。

そして、二人でただ黙って歩いた。

信号が赤になって、二人そろって止まった。

「ねえ、なんで今頃アツミさんの誕生日のことを言うの? 今頃言ったって、もうお誕生日が過ぎてしまったら、どうしようもできないでしょ!」

あたしは胸のムカムカを吐き出した。

そんなつまらないことで、あたしは泣きたくなってきていた。それで、あたしは言葉を切って、またそっぽを向いた。

「ごめんごめん」

トモミはまだおもしろがっていて、あたしの様子をうかがっている。

「ねえ。ヒトミ、教えて。お誕生日に何かしようって思っていたの?」

「知らない」

信号が青になった。二人でまたそろって歩き出した。

あたしはトモミを振り切ってしまいたいのに、トモミはまだしつこく着いてきて、あれこれ聞いてくる。

「ヒトミ、まだ何かしようと思っているのだったら、あたし、一緒にプレゼントとかしてもいいよ。気になっているんだったら、今からでもそうしようよ。お誕生日ってことじゃなくても、なんでもいいじゃない」

「バカみたい」

あたしは下を向いた。

「ねえねえ言ってみなよ」

トモミはまったくあたしの気分の悪いのなんて、どうでもいいんだ。あたしの気分をもっとかき回したいんだ。そう思ったら、また腹が立ってきて、あたしはトモミの目をぐっとにらんだ。

「こわーい」

とトモミが笑った。

「なんでそんなに怒っているのか教えて! アツミさんのことだからなの?」

「べつに…」

答えたくないのに答えてしまう。だからよけいにムシャクシャする。

「ね。だったら今からプレゼントとかしようよ。ねえ。そうしようよ、そうしようよ」

トモミが駄々っ子みたいに、言い出した。

「バカみたい…」

「バカでもなんでもいい。ヒトミが怒っている理由が知りたいだけ。ヒトミが怒っていたらずっとつまらないから、普通に戻ってもらいたいだけ」

トモミったら、なんでこんなに素直に真っ直ぐに話ができるのだろう。ちょっとくやしいけど、トモミがうらやましくなってきた。

「まあいいや。どうでも」

自然にそんな風に言えるようになってきた。

しばらくまた無言で歩いた。

あたしが力を込めて歩いているからか、トモミより少し先になって、トモミが少し遅れてあたしの視界から外れた。そうすると、またトモミが追いついてくる。スクーターが重たいからそれ以上引き離すことはできない。

トモミってしつこい。でも、あたしのこと気にしているからしつこいんだよね。どうでもいいと思ったら、もう違う方に行ってしまっているよね。

くやしいけど、あたしはトモミの方を少し振り向いて見た。

今度はトモミが少しふくれている。なのに、まだあたしの後ろを必死で歩いている。あたしはなんだかおかしくなってきた。

「ねえトモミ。水色のクリームのケーキがあったら、それ、何の味だと思う?」

あたしは遠回しに話を始めてみる。

トモミの顔がパッと輝いた。

「そんなの、ブルーベリーに決まっているよ!」

トモミは簡単に言った。水色のケーキのこと思い出してからずっと不思議に思っていたことなのに。

「そうなの?」

今度は急にトモミのことが偉い人のように思えてくる。

「そうだよ。そんなのどこでも売っているよ。見たことないの? オドロキー! ヒトミ、甘いもの好きなのに」

「どこで売っているの?」

「普通のコンビニだよ。その角のケイエスにもあるよ。ね、見てみようか」

トモミのほっぺたが光っている。そしてうれしそうに笑っている。

トモミに言われるままに、あたしはケイエスの前の駐輪場にスクーターを置くと、二人で一緒にケイエスに入った。

(つづく)

.jpg)

コメント 0